Il confine tra Piemonte e Lombardia è la storia di un territorio conteso tra due contee prima, due regni poi. Teatri di guerre e oggetti di trattati, i paesi tra il Sesia e il Ticino conservano particolarità figlie della storia e custodiscono ancora oggi i luoghi degli antichi confini.

di Alessio Anceschi

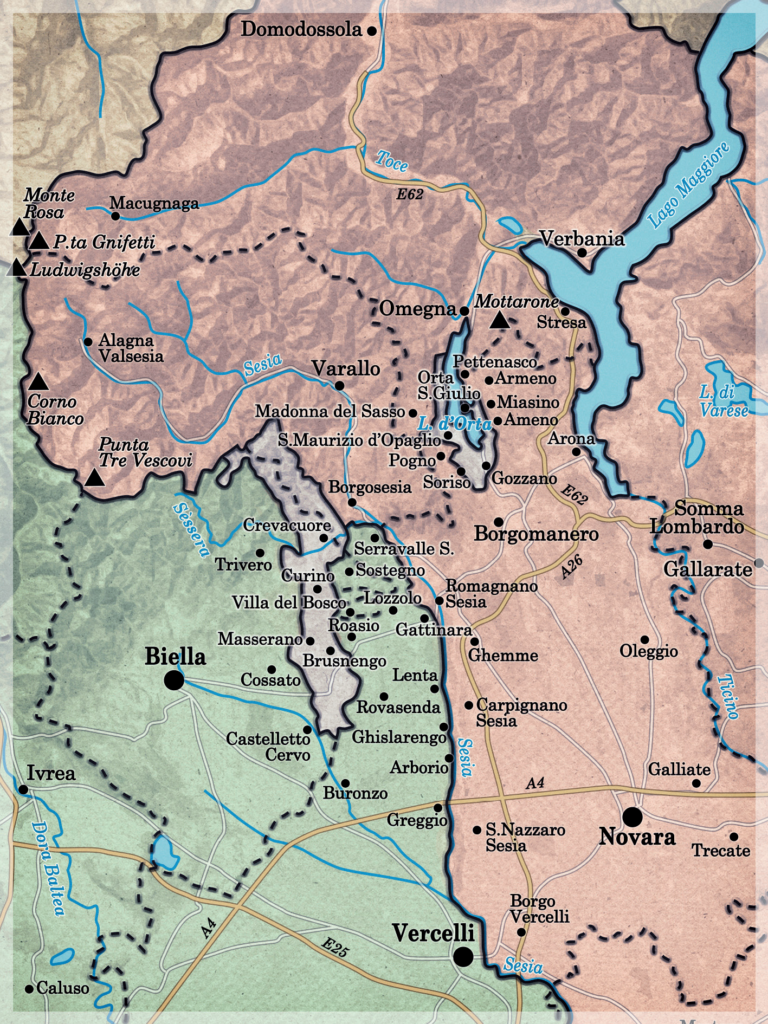

Il confine tra Piemonte e Lombardia attraversa il lago Maggiore e prosegue lungo il Ticino fino a Cerano, poi ripiega verso occidente lungo il confine settentrionale della Lomellina, proseguendo verso meridione lungo il corso del fiume Sesia e del fiume Po, scendendo di nuovo lungo il confine occidentale dell’Oltrepò Pavese. Il fiume Ticino, che delimita il confine anche tra il Milanese e la Lomellina fino a Motta Visconti, venne assunto come linea di confine nel 1707, quando la Lomellina e il Novarese vennero occupati dal regno di Sardegna a seguito della guerra di Successione spagnola.

Il turbolento Settecento

Con il trattato di Torino dell’8 novembre 1703, il regno di Sardegna si era alleato con la Francia contro l’Austria, in cambio della promessa del Monferrato, del Novarese (insieme alla val d’Ossola e alla Valsesia) e della Lomellina. Al termine della guerra, con il trattato di Utrecht del 1713, i Savoia ottennero il Monferrato e la Valsesia, ma l’imperatore Carlo VI d’Asburgo si rifiutò di ratificare le promesse relative agli altri territori, determinando una forte instabilità in quelle aree, ancora di fatto occupate dai Savoia. I restanti territori rivendicati dai Savoia vennero quindi di nuovo occupati tra il 1734 e il 1736. Poco dopo, il regno di Sardegna ottenne il contado di Tortona e i vari feudi imperiali ancora esistenti in quell’area, in virtù del trattato di Vienna del 18 novembre 1738. Si dovettero tuttavia attendere il trattato di Worms del 13 settembre 1743 e il successivo trattato di Aquisgrana del 18 ottobre 1848 affinché l’intero corso del Ticino venisse assunto il confine tra Piemonte e Lombardia, o meglio, come linea di confine tra il regno di Sardegna e il ducato di Milano. Con il trattato di Milano del 4 ottobre 1751 il ducato di Milano, all’epoca sotto dominazione austriaca, e il regno di Sardegna confermarono tutte le modificazioni territoriali intervenute in virtù degli accordi precedenti e si accordarono per risolvere le questioni inerenti allo sfruttamento del Ticino. Vennero inoltre salvaguardati i diritti dei sudditi lombardi sui terreni passati al Piemonte e quelli degli ex sudditi lombardi sui terreni rimasti in Lombardia. Il definitivo adeguamento dei confini ecclesiastici a quelli politici tra il Novarese e la Lombardia avvenne solo nel 1817, quando la diocesi di Novara venne elevata ad arcidiocesi. In alcuni comuni della riva nordoccidentale del lago Maggiore (Cannobbio, Canneto e Trarego Viggiona) si segue tutt’ora il rito ambrosiano, essendo appartenuti alla diocesi di Milano fino ad allora. L’intero corso del fiume Ticino continuò a costituire il confine tra il regno di Sardegna e la Lombardia anche dopo la Restaurazione, fino al 1859. Dopo l’occupazione piemontese dei territori lombardi, la Lomellina e l’Oltrepò Pavese vennero annessi alla provincia di Pavia determinando quindi l’arretramento del confine regionale fino al corso del Sesia.

Confine tra regno di Sardegna e ducato di Milano fino al 1743. In chiaro: principato di Masserano e contea di San Giulio.

L’antico confine

Fino agli inizi del XVIII secolo il confine settentrionale tra i domini dei Savoia e il ducato di Milano coincideva con quello che separa ancora oggi le province di Novara e Vercelli da quelle di Aosta e Biella. Fino ad allora il confine tra il ducato di Milano e quello di Savoia seguiva il crinale che va dalla punta Tre Vescovi (2346 m) fino al passo del Badile (1758 m), che costituiva il triplice confine con il principato di Masserano, rimasto autonomo fino al 1767. La punta Tre Vescovi costituisce ancora oggi il triplice confine tra le province di Aosta, Biella e Vercelli e assume tale denominazione in virtù del fatto che separa le diocesi di Aosta, Biella e Novara. Il triplice confine tra la Valle d’Aosta, il Piemonte e la Svizzera coincide con il corno di Ludwig (4344 m), detto anche Ludwigshöhe, così denominato dal suo primo scalatore, Ludwig von Welden (1780- 1853) nel 1822 in onore del re francese Luigi Filippo, suo omonimo. Il triplice confine tra la Valsesia, la val d’Ossola e la Svizzera si trova invece sulla vicina punta Gnifetti (4560 m), un tempo denominata Signalkuppe («cima del Segnale») per la presenza di un obelisco roccioso da sempre considerato come rilievo confinario. L’attuale oronimo deriva dal suo primo scalatore, Giovanni Gnifetti (1801-1867), parroco di Alagna, che ne raggiunse la vetta nel 1842. In considerazione della loro altitudine e della presenza di ghiacciai, tutte le vette alpine dell’area compresa tra la Svizzera, il ducato di Savoia e quello di Milano vennero raggiunte solo a partire dal XIX secolo, sicché un tempo il confine veniva genericamente fatto coincidere con il crinale alpino, per essere poi definito con precisione solo a seguito degli accordi con la Svizzera del 1941.

Il caso Mantie e non solo

Dopo il territorio «cuscinetto» del principato di Masserano, il confine tra Piemonte e Lombardia (o meglio, tra il regno di Sardegna e il ducato di Milano) seguiva tutto il corso del fiume Sesia, nel tratto successivo alla confluenza del torrente Sessera (tra Borgosesia e Serravalle Sesia), lasciando quindi i comuni vercellesi di Villata e Borgo Vercelli in territorio lombardo. L’unica eccezione rispetto a questa linea di confine sul fiume Sesia riguarda la località di Mantie (frazione di Motta de’ Conti) che, pur trovandosi a oriente del corso fluviale, rientrava nei domini sabaudi e ancora oggi appartiene al Piemonte. Il piccolo territorio di Mantie passò ai feudatari di Motta de’ Conti nel 1666 e fino al 1720 costituì il confine tra il ducato di Milano e quello di Savoia. A sua volta il Comune pavese di Langosco possiede una piccola enclave disabitata a occidente del fiume. Nei pressi di queste località si trovano i resti di un antico ponte di collegamento tra Torino e Milano, risalente all’epoca romana. Le ulteriori divergenze circa il confine tra Piemonte e Lombardia (nello specifico la Lomellina) rispetto al corso del Sesia hanno soprattutto origine alluvionale, derivando dal mutamento del corso del fiume nel tempo. L’abitato di Pizzarosto (frazione di Palestro) fa parte della provincia pavese pur trovandosi a occidente del Sesia.

Lascia un commento