Pietro Fenoglio (1865-1927) è la firma più prestigiosa del liberty torinese. I suoi palazzi e le sue scelte architettoniche hanno inciso fortemente sull’identità della città di Torino e sulla sua rappresentazione attuale. Scopriamolo meglio.

di B. Coda N., R. Fraternali, C. L. Ostorero.

Le realizzazioni architettoniche di Pietro Fenoglio a Torino lo collocano – per qualità, quantità e coerenza stilistica della sua opera – nella grande tradizione dei capiscuola che hanno lasciato il segno nel tessuto urbano della città, dopo Ascanio Vittozzi, Carlo e Amedeo di Castellamonte, Guarino Guarini, Filippo Juvarra, Benedetto Alfieri, Bernardo Vittone, Alessandro Antonelli e Carlo Ceppi.

Una buca delle lettere firmata Fenoglio, in via Papacino, 4 a Torino. Foto di Enryonthecloud via Wikimedia Commons.

Una macchina di produzione

Pietro Fenoglio è infatti il progettista che più ha connotato la stagione torinese del Liberty, esaudendo infallibilmente le esigenze dei suoi committenti per i più diversi tipi edilizi dell’epoca. La completezza della sua personalità artistica e le sue capacità manageriali fuori dal comune gli consentirono di gestire con notevole successo lo studio torinese di via XX Settembre, 60: un’efficiente macchina di produzione di disegni e di gestione di cantieri, dove lavorava con collaboratori di valore, tra i quali gli ingegneri Giulio Marinari, Mario Vicarj e Carlo Sgarbi (firmatario di decine di progetti) e gli architetti Romeo Burzio, Genesio Ermanno Vivarelli e Gottardo Gussoni, tra i più grandi interpreti del Liberty in Italia. Anche nella cerchia degli artisti che lavorarono con lui (il pittore e disegnatore Giulio Casanova e lo scultore Edoardo Rubino, gli ebanisti Enrico Pezza e Giuseppe Sala) si riconosce l’intento comune di conferire completezza organica, precisione e raffinatezza all’opera realizzata.

Il portone del Melograno di Pietro Fenoglio, in via Giovanni Argentero 4, Torino. Foto di Enryonthecloud via Wikimedia Commons.

Tra eclettismo e liberty

Fenoglio, in possesso del doppio titolo accademico di ingegnere e di architetto, era stato allievo di Carlo Ceppi e di Enrico Reycend, veri maestri dell’architettura eclettica. Egli seppe dunque utilizzare la manodopera specializzata che si era formata su questo stile anche nelle sue realizzazioni Art Nouveau. Queste gli furono ispirate dai suoi viaggi di studio in Belgio e in Francia: suggestioni da lui trasposte in uno stile originale e plastico, memore delle invenzioni ceppiane.

Pietro Fenoglio, tra i fondatori della rivista L’Architettura italiana nel 1905, fu anche tra gli organizzatori delle Esposizioni Internazionali di Torino del 1902 e del 1911, che in città decretarono dapprima il passaggio dall’eclettismo alla stagione del Liberty, e quindi il ritorno del neoeclettismo, mai abbandonato del tutto da Fenoglio per la sua adeguatezza a particolari committenze e realizzazioni.

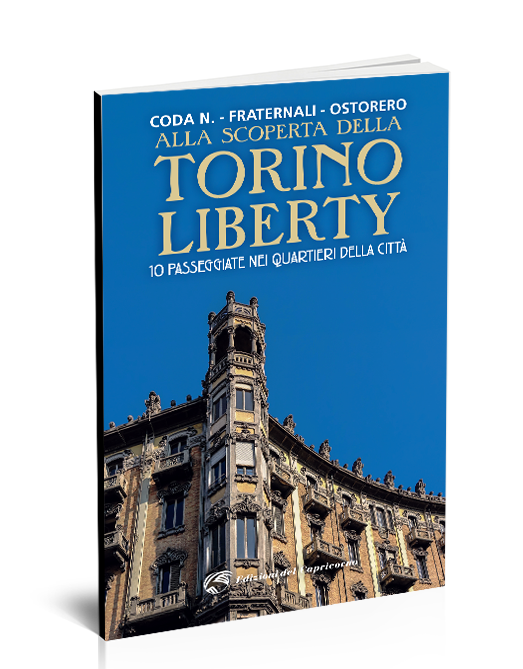

Casa Fenoglio-La Fleur, all’angolo tra corso Francia e via principi d’Acaja.

Un futuro in finanza e un occhio per Piacentini

In parallelo all’intensa attività architettonica, egli rivestì anche ruoli dirigenziali e amministrativi nel mondo imprenditoriale, che arricchirono le sue competenze e ne moltiplicarono l’influenza nel settore delle costruzioni eccellenti: fu direttore della Società Anonima Cementi del Monferrato, vice presidente della Società Porcheddu (la pionieristica impresa di costruzioni in calcestruzzo armato), nonché membro del consiglio d’amministrazione e tra i fondatori della Società Torinese per Abitazioni Popolari. Tra i tecnici più attivi nella Società d’Igiene, egli contribuì poi alla gestione urbanistica della città di Torino ricoprendovi incarichi politici: eletto nel 1902 consigliere comunale, fu membro della Commissione d’Ornato urbano e assessore al piano regolatore fuori della cinta daziaria; diede inoltre un importante impulso al piano regolatore del 1908. Negli ultimi quindici anni di vita, Fenoglio impegnò tutte le sue competenze imprenditoriali e organizzative nel mondo dell’alta finanza, scalando rapidamente i vertici della Banca Commerciale Italiana, fino a diventarne prima amministratore delegato, poi vice presidente. Anche in questo nuovo ruolo egli continuò a promuovere l’architettura di qualità, partecipando direttamente ai processi decisionali volti alla realizzazione di varie sedi e filiali, fino alla costruzione della nuova sede centrale in piazza Colonna a Roma, dove promosse le proposte progettuali e l’incarico a direttore dei lavori del giovane Marcello Piacentini.

Lascia un commento