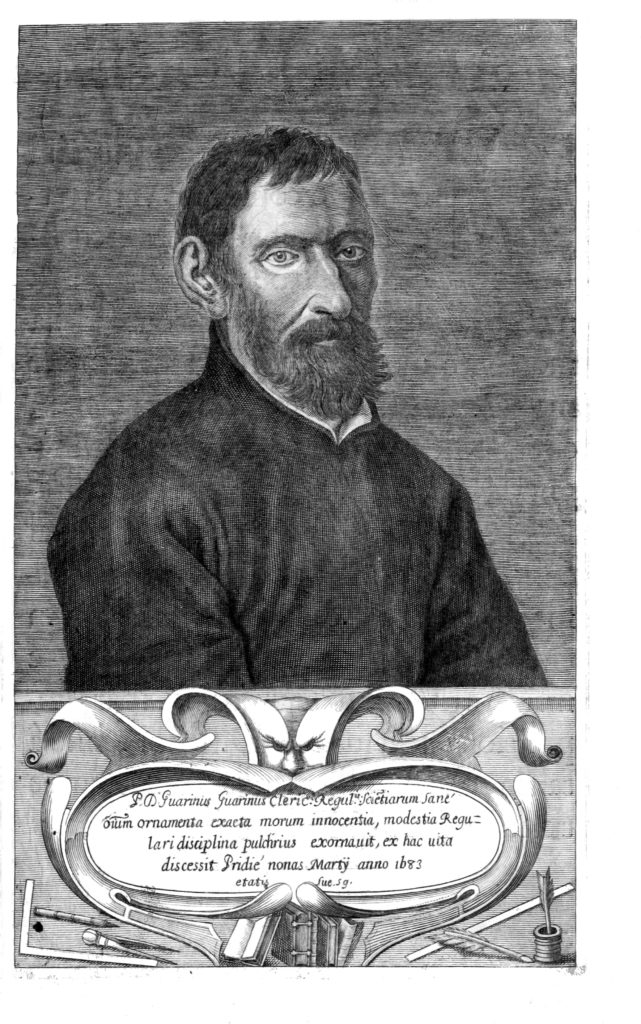

Guarino Guarini (1624-1683) è stato più di un semplice architetto. Matematico, esperto di filosofia e padre teatino, Guarini fu figlio e alfiere della cultura barocca europea.

di Ostorero, Coda Negozio, Fraternali.

Quando Guarino Guarini giunse a Torino (1666) su invito di Carlo Emanuele II (1634-1675), la città era in rapida trasformazione, grazie all’accelerazione che il duca e sua madre, la prima «Madama Reale» Cristina di Francia (1606-1663), avevano imposto al programma di modernizzazione e ampliamento della capitale, secondo canoni estetici e di rappresentatività pienamente barocchi, come espresso e programmaticamente anticipato nel Theatrum Sabaudiae. a fervente attività edilizia era supportata da capaci professionisti e artisti che operavano sotto la regìa di Amedeo Cognengo (1613- 1683), nominato nel 1659 Sovraintendente generale delle fabbriche e fortificazioni e consigliere di Stato; al suo fianco lavoravano Francesco Lanfranchi (?-1669), supportato dal figlio Carlo Emanuele (1632- 1715), Andrea Costaguta (?-1670), Giovenale Boetto (1604-1678), Maurizio Valperga (1605-1688) e i suoi figli Andrea e Antonio Maurizio, più una nutrita comunità di pittori, scultori, stuccatori, artigiani, richiamati dall’Italia e dall’estero. Nonostante l’agguerrita concorrenza, Guarini, convocato inizialmente come architetto dei padri teatini per la chiesa di San Lorenzo, fu presto incaricato di dare una soluzione progettuale a un’architettura emblematica, irrisolta da decenni: la cappella della Sindone, aulico scrigno a custodia della preziosa reliquia nel complesso del duomo rinascimentale. D’altronde, il religioso teatino godeva dell’apprezzamento dei colleghi, che ne stimavano il genio poliedrico: architetto, matematico, teologo, filosofo, astronomo, commediografo; ogni sua opera fu accuratamente studiata dai contemporanei, generando una profonda influenza che si spinse fino ai margini dell’Europa.

La cupola della sindone, interno. Foto da: Beatrice Coda Negozio, Roberto Fraternali, Carlo Ostorero «Alla scoperta della Torino barocca».

Nascita di un genio barocco

Camillo Guarino Guarini, nato a Modena il 17 gennaio 1624, dal 1639 fu avviato alla carriera ecclesiastica tra i chierici regolari teatini, dove aveva già compiuto il primo ciclo di studi con i suoi cinque fratelli. Si trattava di una congregazione religiosa che aveva poco più di un secolo di vita e che si era espansa capillarmente in Italia e in importanti città europee: Parigi, Lisbona, Praga. Gli anni di noviziato a Roma gli consentirono sia di affiancare gli studi teologico-filosofici a quelli matematici, sia di osservare da vicino l’architettura barocca romana, che in quegli anni vedeva sorgere capolavori innovativi come l’oratorio di San Filippo Neri e San Carlo alle Quattro Fontane di Borromini. Dopo il suo ritorno a Modena, nel 1647, fu ordinato sacerdote, nominato insegnante di filosofia e iniziò la carriera di architetto nella chiesa del suo ordine, San Vincenzo. Nel 1655 fu nominato preposito della casa teatina modenese, al vertice gerarchico della congregazione locale. Ma alcune divergenze conseguenti a questa nomina, sorte con il principe Alfonso d’Este, reggente in assenza del padre (il duca Francesco I), lo costrinsero all’esilio da Modena, accompagnato dalla forzata rinuncia alla carica e seguito da un breve soggiorno nel ducato di Parma e Guastalla.

La cappella dell’Immacolata Concezione. Foto da: Beatrice Coda Negozio, Roberto Fraternali, Carlo Ostorero «Alla scoperta della Torino barocca».

Viaggiare, osservare, apprendere

Molti critici ritengono che negli anni successivi Guarini viaggiò in Spagna e Portogallo, pur non essendoci prove documentarie. Harold Alan Meek, per esempio, sottolinea l’influsso arabo-ispanico e mudejar sulle sue future cupole torinesi, sia per quanto riguarda l’organizzazione in geometrie complesse dei costoloni intrecciati parabolici (proposti anche da Borromini) e sia per la disposizione «a cannocchiale» degli spazi. È comunque documentato il progetto per Santa Maria della Provvidenza a Lisbona, chiesa teatina andata distrutta con il terremoto del 1775 ma illustrata da due incisioni nel trattato guariniano L’Architettura Civile. La pianta a croce latina «allargata» in continuità spaziale con le cappelle laterali e gli alzati mossi dall’applicazione di un originale ordine corinzio, definito «ondeggiante» dallo stesso Guarini, anticipano le luminose navate del tardobarocco mitteleuropeo. Dal 1660 insegnò filosofia e matematica a Messina, dove pubblicò la tragicommedia La pietà trionfante, progettò la chiesa dei padri somaschi e la chiesa della Santissima Annunziata annessa al palazzo teatino.

Il suo linguaggio architettonico attuò una sintesi sorprendente dell’evoluzione tecnica e simbolica nella storia del costruire, assimilando le potenzialità del gotico, la tradizione italiana della chiesa a pianta centrale, gli influssi islamici ed europei creando nuove forme e spazi emozionanti, frutto del saper padroneggiare teoria matematica e tecnica costruttiva, genio razionale e fantasia espressiva.

La facciata piramidale concavo-convessa a tre ordini decrescenti in altezza della Santissima Annunziata, documentata da incisioni e fotografie, fu un modello imitatissimo (dalle chiese siciliane a quelle lituane di Vilnius): anche quest’opera guariniana è andata perduta durante il terremoto del 1908; oltre a esportare il barocco romano in Sicilia, la chiesa rappresentò una delle immagini architettoniche più famigliari al giovane Filippo Juvarra. Nel 1662 Guarinisi trasferì a Parigi, dove insegnò teologia e scrisse l’opera matematico-filosofica Placita philosophica (1665), ma soprattutto riprogettò e diresse il cantiere della chiesa teatina Sainte Anne la Royale, le cui sorprendenti geometrie della doppia cupola traforata e l’alto tamburo colonnato internamente ed esternamente suscitarono l’approvazione di Bernini (giunto a Parigi per la sua prima propostadel Louvre). Il progetto fu probabilmente osservato da Cristopher Wren, autore della cattedrale di Saint Paul (iniziata a Londra nel 1675), anche lui in soggiorno a Parigi nel 1665.

A Torino

Guarini trascorse gli ultimi diciassette anni di vita quasi interamente a Torino, apprezzato e conteso nella corte sabauda: nominato da Carlo Emanuele II ingegnere e architetto ducale, nonché teologo personale del principe di Carignano, fu impegnato anche nel doppio ruolo di progettista e direttore dei lavori per la difficoltà nel governare le complesse geometrie da lui inventate e per le funzioni strutturali demandate agli elementi e ai materiali dell’organismo architettonico. Nella severa scacchiera urbana della capitale piemontese il maestro incastonò i sui gioielli: il Collegio dei Nobili, palazzo Carignano, il santuario della Consolata e i capolavori a pianta centrale della chiesa di San Lorenzo e della cappella della sacra Sindone. Operò anche ai margini del centro urbano, realizzando la scenografica porta di Po, il castello di Racconigi e collaborò su richiesta di Bernini alla realizzazione della chiesa di Sant’Andrea a Bra. Morì a Milano il 6 marzo 1683.

Un particolare dello scalone di palazzo Carignano. Foto da: Beatrice Coda Negozio, Roberto Fraternali, Carlo Ostorero «Alla scoperta della Torino barocca».

Un bilancio

La sua opera di architetto è tra le più innovative e influenti seguite ai maestri del primo barocco romano (Pietro da Cortona, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini), propagatasi nel centro e nord Europa a partire dal suo progetto per la chiesa di Santa Maria Ettinga a Praga (1679). Con i suoi disegni e le sue realizzazioni ispirò il tardobarocco piemontese, anche tramite i suoi discepoli Gian Francesco Baroncelli e Michelangelo Garove, ma soprattutto attraverso le ardite cupole di Bernardo Vittone, che studiò e curò la pubblicazione postuma di L’Architettura Civile di Guarini nel 1737. Tra le sue altre opere stampate, dal taglio multidisciplinare, si distinguono quelle di pratica architettonica: Modo di misurare le fabbriche (1674); Trattato di fortificazioni (1676); Disegni di architettura civile ed ecclesiastica (1686). Guarino Guarini, apprezzato dai suoi contemporanei, fu rifiutato stilisticamente dalla critica neoclassica. Conobbe un’ammirata riproposizione con l’eclettismo neobarocco torinese, in particolare grazie a Carlo Ceppi (1829-1921), che interpretò il gradimento torinese per il gusto guariniano e juvarriano nei padiglioni dell’esposizione internazionale del 1911. Il suo linguaggio architettonico attuò una sintesi sorprendente dell’evoluzione tecnica e simbolica nella storia del costruire, assimilando le potenzialità del gotico, la tradizione italiana della chiesa a pianta centrale, gli influssi islamici ed europei creando nuove forme e spazi emozionanti, frutto del saper padroneggiare teoria matematica e tecnica costruttiva, genio razionale e fantasia espressiva.

Lascia un commento