Il Memorandum di Algeri, steso il 23 novembre 1943 nella sede del Comitato Francese di Liberazione Nazionale, sarebbe diventato negli anni successivi il documento su cui si imperniò la questione politica e diplomatica delle frontiere contese tra Italia e Francia.

Di Gian Vittorio Avondo.

Per spiegare perché i francesi, nella seconda metà del conflitto, abbiano cominciato a vantare pretese sui territori italiani bisogna far riferimento a due fatti che avvennero negli ultimi mesi del 1943: l’armistizio che gli italiani firmarono con gli Alleati e il cosiddetto Memorandum di Algeri, elaborato dai francesi il 24 novembre dello stesso anno.

Il primo dei due eventi è noto e non richiede ulteriori approfondimenti; qui lo citeremo soltanto per ricordare che dalla firma dell’armistizio furono esclusi i transalpini, non ancora considerati alleati a pieno titolo da inglesi e americani. Ciò fece infuriare il generale Charles de Gaulle, comandante del Comitato Francese di Liberazione Nazionale, il quale si affrettò a dichiarare che, non essendo stata la Francia interpellata, la condizione di guerra contro l’Italia non poteva essere considerata conclusa. Il secondo fatto, invece, merita un esame più accurato.

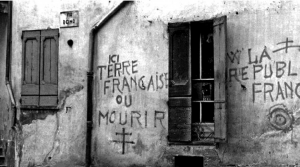

Briga: scritte inneggianti all’annessione.

Il memorandum di Algeri

Il 23 novembre 1943, ad Algeri, nella sede del Comitato Francese di Liberazione Nazionale, veniva approvato un documento nel quale erano riassunte le direttive politiche e diplomatiche cui la Francia avrebbe dovuto attenersi nei rapporti con l’Italia del dopoguerra. La nota, indicata più tardi da alcuni osservatori comeMemorandum di Algeri, recava il titolo Mesures à prévoir vis-vis de l’Italie. Secondo lo storico Mario Giovana, il Memorandum di Algeri era stato ispirato dallo stesso generale De Gaulle, il quale, pur riconoscendo l’utilità di mantenere buone relazioni con il popolo italiano, non aveva mai nascosto il proposito di relegare l’Italia a un ruolo di secondo piano sullo scacchiere europeo.

La Penisola avrebbe dovuto subire pesanti condizioni politico- territoriali: esclusione dall’amministrazione internazionale di Tangeri e dalla Tunisia, smilitarizzazione della Tripolitania, cessione a Francia e Gran Bretagna delle isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa, smilitarizzazione completa di Sicilia e Sardegna, riduzione del tonnellaggio della flotta e limitazioni nel numero degli effettivi per esercito e aviazione.

La Francia si sarebbe poi assicurata vantaggi diretti a spese del territorio italiano: anzitutto l’occupazione di parecchie vallate a ridosso del confine, dalla Valle d’Aosta alle alte valli di Susa e Chisone, fino a Briga e Tenda. Inoltre, una linea ideale da Genova al lago Maggiore avrebbe contrassegnato la zona d’influenza e, presumibilmente, l’occupazione parziale da parte delle truppe francesi. Nel documento si assicurava infine il sostegno aperto di Parigi a favore dell’Austria nella vertenza per il possesso del Sud Tirolo e della Jugoslavia per Istria, Dalmazia e Trieste.

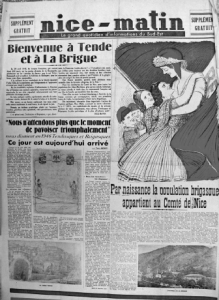

La prima pagina del Nice-matin del 17 settembre 1947 (Archivio Armand Oliviero – Tende).

I confini

Il commissariato agli Affari esteri, sorta di dicastero provvisorio in seno al governo francese di Algeri, moderò con fermezza le richieste elaborate dal Comitato Francese di Liberazione Nazionale con il Memorandum, almeno quelle relative all’assetto dei confini con l’Italia. Il 9 dicembre 1943 si giunse alla definizione ufficiale delle misure da portare al tavolo delle trattative alla fine del conflitto. Esse prevedevano per le Alpi Marittime uno spartiacque sulla linea Collalunga – Mercantour – Monte Clapier – Marguareis – Ventimiglia (esclusa).

Per le valli torinesi il passaggio alla Francia del monte Chaberton, dell’altopiano del Moncenisio e dell’intero traforo del Fréjus, nonché dei settori di Oulx e Sestrières (escluse Susa e Fenestrelle). Per la Valle d’Aosta, i rilievi sovrastanti il Piccolo San Bernardo.

Il trattato del 1947 – almeno per quanto riguarda le questioni della frontiera italo-francese – ricalcherà in parte le proposte contenute in origine nel Memorandum di Algeri, ridimensionate dai consiglieri del commissariato agli Affari esteri. Verranno così rifiutate, in virtù di un avveduto realismo politico, le istanze più intransigenti della destra nazionalista, dei circoli reazionari e di alcuni ambienti clericali che dalla madrepatria, soprattutto dalla Savoia e dal Nizzardo, avevano fatto giungere fin oltremare la propria voce.

Torino, manifestazione contro la cessione di Briga e Tenda alla Francia (Archivio Armand Oliviero – Tende).

Le missioni

Per dare attuazione almeno ai principali contenuti del piano, i transalpini misero in piedi tre «missioni», affidate ai servizi segreti, destinate a sostenere e favorire, tra le popolazioni, il passaggio dei territori in cui operavano in mano francese: la Mission Bananiers, destinata alla val Roya, e le Missions Escartons e Mont Blanc, rispettivamente dirette nelle alte valli di Susa e del Chisone e in Valle d’Aosta.

Difficile valutare quale sia stato il vero ruolo di questi organismi in rapporto agli obiettivi raggiunti dai francesi. Va però detto che per lo più si rivelarono un ostacolo all’effettiva attuazione dei piani che De Gaulle e gli uomini del suo futuro governo si erano prefissi. Sono infatti note le gaffe che commisero alcuni componenti, responsabili anche di alto livello, delle missioni. In val di Susa, André Heitz, il comandante della Mission Escartons, fu smascherato ed espulso dall’Italia nell’estate del 1945.

In val Roya, è ancora lo storico Mario Giovana a ricordarlo, Aimable Gastaud, maître d’hotel a Nizza, legato ai servizi segreti, giocò in pratica a carte scoperte. Egli, infatti, in una regione molto lontana e mal collegata al capoluogo di provincia Cuneo, non ebbe difficoltà a far considerare l’annessione alla Francia come un evento naturale e auspicabile dalla maggior parte della popolazione locale. Questo fu il vero motivo per cui in val Roya il Rattachement fu realizzato con successo.

Maurice Guido issa la bandiera francese nella piazza di Tenda (Archivio Armand Oliviero – Tende).

Le reazioni delle popolazioni

Altrove l’operato delle missioni fu in qualche modo intralciato dall’ostilità delle popolazioni, che in stragrande maggioranza non vedevano di buon occhio l’idea di voltare le spalle all’Italia.

Fu così che il tentativo di organizzare plebisciti, in cui le aspirazioni annessionistiche della gente sarebbero dovute emergere in maniera inequivocabile, riuscì soltanto a Tenda e Briga, dove già nei primi giorni dopo la fine del conflitto (il 29 aprile 1945, per la precisione) venne messo in piedi un improvvisato e improbabile referendum, cui partecipò con esito scontato circa il 20% degli abitanti.

In val di Susa, invece, l’operazione ebbe esito fallimentare e la missione messa in piedi, smascherata in breve tempo dai partigiani di Maggiorino Marcellin, fu paradossalmente determinante per il mancato raggiungimento dell’obiettivo, suscitando una forte avversione in una popolazione di per sé poco incline a sentimenti nazionalistici.

Alla fine del conflitto, il Memorandum di Algeri rimase in parte lettera morta, ma non certo perché le truppe di De Gaulle non abbiano provato a renderlo operativo. Fu probabilmente l’azione congiunta di Alleati e governo italiano che ne ridimensionò gli obiettivi.

Lascia un commento